<目次>

1)教員を志して都内の大学へ

2)YMCAとボランティアとの出会い

3)ICYEを通じてアメリカへ

4)親子キャンプでのライフル射撃

5)「人種のるつぼ」か「人種のサラダボウル」か

6)アメリカ社会の光と影

7)そして帰国の途へ

※参考:湯本浩之「知ったことを伝えるために」有田典代(編著)『国際交流・国際協力の実践者たち』国際交流・協力活動入門講座Ⅲ、明石書店、2006年、175-176頁。

1)教員を志して都内の大学へ

今でこそ大学教員の職にありますが、最初から研究者を目指していたわけではありません。もともとは中学校の数学の教員だった父親に影響されたのか、漠然と教員になることを志望していました。高校に入学する頃は「理系」志望だったのですが、高校の数学に挫折してしまったので、比較的得意な科目であった社会科の教員になろうと考えました。実家が神奈川県西端に位置する真鶴だったこともあり、高3の受験では、地元の国立大学の教育学部が第一志望でした*1。そのほかに、都内の某有名私立大学もいくつか受験しましたが、受験1年目は全滅でした。

こうして1年間、“浪人”生活を送ることになり、東京の高田馬場にあった予備校に片道2時間以上をかけて通いました。予備校では、英作文を担当していた講師の授業が面白くなってしまい*2、これを機に英語に関心を持つようになりました。2回目の大学受験での志望先は、将来、英語の教員になることも考えて英語を学ぼうと、英語学科や英文学科を視野に入れました。

結局、都内の某私立大学の英文学科に進学することになりました。しかし、この学科は英語を学ぶというよりも、英文学や米文学を学ぶ学科だったので、シェークスピアやミルトン、フォークナーやディキンソンのテキストを読んでも、まったく波長が合わず、授業にはなかなか身が入りませんでした。結局のところ、受験英語以上の英語力はなかなか身につきませんでした。そんな卯建(うだつ)の上がらない学生だったので、授業中はいつも教室の後ろの方の席に座っていました。そんな中で、翻訳家としても著名な教授が開講していた翻訳論の授業を受講したことを機に、「翻訳」というものに興味を持つようになりました*3。ちょうどその頃、都内各地に今でも残る名画座*4で洋画をよく見るようになっていたこともあり、字幕翻訳という仕事があることを知りました。この時期、字幕翻訳家を志望しようかと考えることもありましたが、その道のプロになるのは至難の業だと知って、すんなり断念しました。いずれにせよ、大学に入学したものの、大学の中には自分の居場所をなかなか見つけられないでいたのです。

*1 最初の大学受験のあった1978年度(試験は79年1月)は、大学共通第一次試験(いわゆる「共通一次」)が初めて実施された年であった。それまでの受験では、国立大学は一期校と二期校に分かれており、それぞれ1校ずつ受験できたが、この年から一期校と二期校の制度が廃止され、国公立大学は1校しか受験できなくなった。

*2 当時通っていた予備校は「一橋学院早慶外語」といい、山手線の高田馬場駅戸山口からすぐの所にあった。この担当講師は中内正夫先生という英文学者で、当時は某大学の教授を務めていた。授業の開始前の休み時間に生徒が競い合って黒板一面に書き込んだ英作文の解答案を軽妙に添削していく授業は、毎回大教室が埋まるほどの人気を博していた。

参考:中内正夫『英語表現法:Fundamentals of English Composition』成美堂、1978年(初版第1刷)。

*3 その教授とは別宮貞徳先生といい、英国の作家・批評家であるG・K・チェスタトンや上智大学で同僚であった故・ピーター・ミルワード教授の著作物の翻訳を手がけていた。そのほか “巷に溢れる”「誤訳」や「悪訳」に対する批評活動で知られており、数多くの関連図書を出版されていた。当時読んでいた翻訳の入門書は以下の通り。

参考:別宮貞徳『翻訳読本:初心者のための八章』講談社現代新書、1979年。

別宮貞徳『翻訳の初歩:英文和訳から翻訳へ』ジャパンタイムズ、1980年。

*4 次項で紹介するように、学生時代は高田馬場(住所は西早稲田)にあるYMCAの学生寮に寄宿していた。高田馬場駅から早稲田通りを学生寮まで歩いて行く途中に、早稲田松竹という名画座があり、毎週のように洋画を見ていた時期もあった。池袋の文芸座(現在の新文芸座)や飯田橋の佳作座のほか、新宿や渋谷にも小さな名画座がいくつもあった。2本立てや3本立ての時もあり、入場料は学割で500円もしなかったのではないか。今のような入替制ではなく出入り自由で、土日はオールナイトだった。最初は洋画をよく観たが、古い黒澤映画やATG(日本アートシアターギルド)の映画もよく観るようになった。名画座ではないが、神保町の岩波ホールまで足を延ばすこともあった。当時はレンタルビデオ店が普及する前で、90年代以降、レンタルビデオ店が拡大すると、各地の名画座の大半が閉館に追い込まれることとなった。

ちなみに、80年代前半はレンタルレコード店が若者のニーズを捉え、急速に拡大した時代であった。「レコード」とは、今風に言えば「アナログ盤」のことで、当時1枚2500~3000円ほどしたアルバム(LP盤)がその10分の1程度で借りることができた。これをカセットテープに録音して、ソニー(SONY)から発売された世界初のウォークマン(Walkman)で聴くのが流行であった。

2)YMCAとボランティアとの出会い

他方、遠戚にクリスチャンの家庭があり、その紹介で大学入学後は「山手学舎*5」という東京YMCAが運営する学生寮に寄宿していました。こうして大学時代に「YMCA」という団体と出会い、大学2年の頃からYMCAでのボランティア活動に関わるようになりました。「ボランティア」というのは生まれて初めてのことでしたが、週末は中高生のグループ活動に、夏休みは小学生や中高生と一緒に海や山でのキャンプに、そして冬休みと春休みはスキーキャンプに学生ボランティアとして参加したのです。ここでいう「キャンプ」とは単なるレクレーションではなく、青少年教育や野外教育の一環として教育的な目的や配慮に基づき組織的に実施される「教育キャンプ」を意味します。その「キャンプ」の企画運営に大学生らがボランティアとして参加するのですが、ただ子どもたちとキャンプやスキーをして遊んでいるわけではありませんでした。事前に10回前後のミーティングを重ねて、キャンプの企画や運営を担ったり、キャンプに必要な野外技術をはじめ、水泳やスキーなどの実技、いざという時の救急法などの研修を受けたりしていました。大学3年の時には、当時200名?以上は登録していた学生リーダー組織の事務局を担うことになり、いつのまにか大学よりもYMCAで過ごす時間が長くなっていました。言い訳になりますが、英文学科や教職課程の授業よりも、YMCAが掲げる教育理念やグループワークなどの方法論に基づいた研修やプログラムの方が自分にとっては多くの「学び」や「体験」を得ていたからだったと思います。

*5 東京は新宿区西早稲田にある当時の東京YMCA山手ブランチ(現在の山手コミュニティセンター)の5階が現在でも学生寮となっている。この寮には当時2人部屋が6部屋と個室が4部屋があり(定員は16名)、部屋替えが毎年行われ、4年間のうち1年間は個室に入室できるというルールがあった。相部屋があり、談話室があり、キッチンや浴室などは共同となっており、家族的な雰囲気が残されたいた。毎月1回、舎懇(舎生懇談会の略)と呼ばれた全員参加のミーティングと寮内の一斉清掃が行われ、冠婚葬祭でもない限りは参加が最優先だった。また、「修養会」と称する1泊2日の懇親を兼ねた研修旅行が年1回企画されるなど、自治的な運営が行われていた。さらに、近くの早稲田教会の牧師先生を囲んでの聖書研究会が毎月開催されたが、当時この研究会を担当されていた上林順一郎先生の柔軟な思考や温和なキャラクターのおかげで、研究会での議論は酒精の助けも借りながら四方八方に拡がり、さながら夜間ゼミのような雰囲気であった。私はここで初めて、キリスト教や聖書というものに出会うこととなった。

参考:上林順一郎『なろうとしてなれない時:聖書の言葉に向かいて』現代教養文庫、社会思想社、1989年。

3)ICYEを通じてアメリカへ

しかし、大学4年も近づき、同級生が就職の内定をいくつも取っていく中で、なかなか自分の進路は見えてきませんでした。英語科の教員志望という意識は持ちつつも、専攻する英文学には関心が持てず、ろくに英語も話せないのにこのまま英語教員になることには躊躇や不安がありました。そんな時、東京YMCAのある主事*6から国際キリスト教青年交換(ICYE)*7という1年間のボランティア体験プログラムを紹介されました。聞けば、大学への留学ではなく、1年間ホームステイなどをしながら、ボランティア活動を通じて他国理解や異文化理解を図ることがこのプログラムの趣旨でした。

この話を聞き、あまり深く考えずにこれに応募しました。先の見えない状況から抜け出したいという現実逃避の気持ちがありました。海外に行けば英語も少しうまくなるのではないかという打算もありました。結局、大学4年の夏(83年7月)から1年間をアメリカ・オハイオ州で過ごすことになりました。

アメリカへの渡航は初めての海外旅行で、それまで飛行機にも乗ったことがありませんでした。空港反対運動の最中に開港してまだ間もなかった当時の新東京国際空港(現在の成田国際空港)は、機動隊による警備で物々しかったことを覚えています*8。まだ鉄道駅が空港に直結していなかったため、近くの駅(現在の京成電鉄・東成田駅)でバスに乗り換えてターミナルに移動する時代でした。そのバスもターミナル手前で検問を受けるなど、セキュリティチェックが非常に厳重だったのです。

初めて搭乗したエアラインはユナイテッド航空で、給油のためアラスカ州のアンカレッジ経由でシカゴまで行きました。シカゴ市内の教会の施設で寝食を共にする10日余りのオリエンテーションがありましたが、その時、世界各地から派遣されてきた交換生(exchangees)と呼ばれる参加者たちが、男女の区別なく施設内の大広間に寝袋で雑魚寝したことは驚きでした。その後、長距離バスでオハイオ州の州都コロンバスに移動するとホスト・ファミリーの出迎えを受け、ホスト宅に到着。その日の夕食がハンバーガーと炭酸飲料だったことは今でも忘れません。その後、ハンバーガーやピザなどで夕食を済ませることはアメリカではいたって普通のことだと分かりました。

こうしてアメリカでの生活が始まったわけですが、夏から秋にかけて、現地のYMCAが運営するキャンプ・ウィルソン(Camp Willson)というキャンプ場(コロンバス市内から北西に車で1時間余り)の駐在スタッフとして過ごしました。このキャンプ場には毎週、週の前半と後半で近くの小学生や中高生が黄色いスクールバスに乗ってやってきて、日本でいう林間学校や自然体験教室を実施していました。週末はコロンバス市内(厳密に言うと、コロンバス市に周囲を囲まれたベクスレー〔Bexley〕という市)にあるホストファミリー宅で過ごすことにはなっていましたが、週末も家族連れの親子キャンプのようなプログラムがあったので、キャンプ場に残ることもありました。

*6 「主事」とはYMCAで各種事業を担当する専従職員のこと。この主事とは、その後、日本キリスト教協議会(NCC)総幹事、関西学院大学商学部教授・宗教主事、(公益財団法人)世界宗教者平和会議日本委員会(WCRP)理事を通じて、アジアのエキュメニカル運動の研究や日中韓の宗教者による平和構築に取り組まれている山本俊正氏である。

参考:山本俊正『アジア・エキュメニカル運動史』新教出版社、2008年。

山本俊正(編著)『東アジアの平和と和解:キリスト教・NGO・市民社会の役割』関西学院大学出版会、2017年。

*7 現在のNPO法人国際文化青年交換連盟日本委員会(ICYE Japan)。第二次世界大戦当時、アメリカとドイツは敵国同士であったが、和解と平和のために1949年にドイツの青年50名をアメリカのキリスト教会が受け入れたことに始まる国際的な青年交流プログラム。2001年に宗教や文化の多様性の重視を表現するため、団体名称にある「クリスチャン(christian)」を「カルチュラル(cultural)」に改称。日本では、1958年にキリスト教関係者によって日本委員会が発足し、2002年に国際文化青年交換連盟日本委員会としてNPO法人化。筆者は90年代から同日本委員会の委員や委員長を務め、当時は東京YMCA国際奉仕センター内(東京・神田)に事務局を置いていた同委員会の法人化業務を担当し、法人化後は初代の理事長(2002~2003年)を務めた。

*8 1960年代に具体化した政府による新空港建設に抵抗する地元自治体や地域住民の反対運動は、70年代に入るといわゆる「新左翼」などの反政府勢力が合流。1978年の開港直前には “過激派” による管制塔占拠事件が起こるなどの暴力闘争へと発展していった。現在でも土地収用に応じない農家などが反対運動を継続している。

4)親子キャンプでのライフル射撃

初めて親子キャンプの担当となる日の前日だったか、キャンプ場の担当主事がスタッフを集めて、「ライフルの練習をしておきましょう」と言ったのです。「えっ?ライフル!?」と半信半疑のままついて行くいくと、キャンプ場の広い敷地の一角にある「Rifle Range」という看板が立っている場所に入っていきました。Rifle Rangeとはライフル射撃場のことです。私のほかに、大学生のボランティア・スタッフが3~4名いたのですが、かれらは慣れた手つきでライフル銃に実弾*9を込めて、射撃の練習を淡々と始めました。私がまごついていると、担当主事が「ヒロは撃ったことがないのか?」と声をかけてくれたので、「実物のライフルを見るのも初めてです」と答えると、「日本では銃を使わないのか?」と怪訝な表情を見せながらも、丁寧に扱い方を教えてくれました。ちなみに、標的は炭酸飲料の空き缶でした。

翌日、親子キャンプの様子を見ていると、たしかに親子でライフル射撃を体験するプログラムがありました。親子といっても「子」はまだ小学生の低学年でした。その子どもに親が手取り足取り、ライフルの撃ち方を教えているのです。たまにライフル銃の扱いに慣れていない親がいるらしく、その時は学生スタッフが指導することになっているのです。そのために、学生がライフル銃の扱いに慣れているかどうかを担当主事が事前に確認していたというわけです。

YMCAの親子キャンプでライフル銃の撃ち方まで教えるとは、「これが銃社会アメリカの現実か」と思い知らされた衝撃的な場面でした。

*9 ライフル銃に使用されていた銃弾は、いわゆる「22口径」(直径0.22インチ≓5.6㎜)で、狩猟や競技のためにも使用される世界で最も生産されている一般的なもの。

5)「人種のるつぼ」か「人種のサラダボウル」か

オハイオ州は冬の間の最低気温がマイナス20度以下まで下がることもあるため、キャンプ場は冬期閉鎖となりました。その期間中はコロンバス市内のホスト宅に寄宿して、市内のYMCAの青少年プログラムなどに参加したり、オハイオ州立大学(OSU)の社会人向けの英語講座を受講したりしていました。その講座には、ヨーロッパや中南米はもちろん、イスラム諸国やイスラエルなどにルーツを持つ人々が20名ほど英語を学びに来ていました。アジア系はわたし一人でした。その時の授業で今でも記憶に残る議論に、アメリカ社会は「人種のるつぼ*10か、それともサラダボウルか」という議論がありました。

この議論は日本でもよく話題になったと記憶していますが、最近ではあまり耳にしなくなりました。しかし、アメリカでは以前から、たとえばニューヨークは、世界中から人々が集まり、多様な言語や民族、宗教や文化が溶け合って、「ニューヨーク(New York)」というひとつの街、あるいは「ニューヨーカー(New Yoker)」という独自のアイデンティティが形成されていると考え、そうした状況を「人種のるつぼ」と表現する見解や立場があります。これに対して、言語や民族、宗教や文化がすべて溶け合ってひとつになることはありえないと考え、それは色や形がさまざまな野菜が盛られているサラダボウルのようだと表現する見解や立場もあります。結局、その授業の中で結論がどうなったかは思い出せませんが、当時の自分にとってはとても印象的で刺激的な議論だったことを覚えています。

*10 「るつぼ(坩堝)」とは英語でいう“melting pot”で、金属などを高温で溶かすための磁器などで作られた容器のこと。

6)アメリカ社会の光と影

年に何回かはオハイオ州に派遣されている各国の交換生が集まり、ICYE主催のセミナーなどが開催されました。その内容の多くがアメリカが直面する社会問題を学ぶプログラムとなっており、ホームレスや麻薬患者やDV被害者らを支援する団体を訪問したり、刑務所を訪問して服役囚にインタビューしたりする機会もありました。民間団体の研修プログラムで服役囚と面会してインタービューするというのは、日本ではちょっと考えられないことだったので、それだけで驚きを隠せませんでした。

また、英語講座に通うために、市バスを使っていた時に気が付いたことがありました。私が寄宿していたホストファミリー宅はコロンバス市の中心街(ダウンタウン)から少し郊外にあり、大学への往復の際には、一度ダウンタウンまで行って、そこでバスを乗り換える必要がありました。ホスト宅とダウンタウンの間は片道15分20分はかかったと記憶しています。そこで気が付いたこととは、ダウンタウンで乗車する乗客には“白人”も“黒人”もいるのですが、私が下車する時には“黒人”の乗客はほとんど車内には残っていないのです*11。その逆もまた然りで、ホスト宅の最寄りのバス停から乗車するときは車内はほとんど白人ですが、途中からは黒人ばかりが乗車してきます。ホストファミリーはいわゆる白人の上位中間層(アッパーミドルクラス)の人たちで、周囲も白人コミュニティでした。しかし、ダウンタウンとホスト宅のあるコミュニティとの間には、黒人たちが集住するコミュニティがあり、かれらの多くが低所得者層の人であることを後になって知りました。

20世紀に入って、アメリカの多くの都市がそうであったように、街の人口が増加するに伴い、一定の所得のある白人層は郊外の新興住宅地に移り住む一方で、増加する移民や黒人などを含む低所得者層の人々は、再開発から取り残された市街地の一角にある老朽化して家賃も安い住宅やアパートに入居するようなったと聞きました。いずれにせよ、バスの乗降客の様子から人種別の居住エリアや所得格差が分かってしまうことにも驚きを禁じ得ませんでした。

日本では体験したことのないこうしたプログラムや生活体験を通じて、当時の私が抱いていた「世界一自由で豊かな国アメリカ」というような固定観念は脆くも崩れ、アメリカ社会が持つ光と陰の部分を垣間見ることとなりました。

*11 2020年5月に米国ミネソタ州で起きた警察官による人種差別事件(ヘイト・クライム)を機に、”Black Lives Matter” 運動が米国だけでなく世界各地で拡がっている。また、この運動と並行して、アフリカ大陸にルーツを持つ人々の表記について、”African American” と表記すべきなのか、“black” という表記のままでよいのかという議論が再燃している。米国の報道機関の一部では小文字の “b” を大文字にして “Black”と表記するという方針を公表するところや、“white list(ホワイトリスト)” や “black list(ブラックリスト)”のように、白と黒との対比が優越や善悪を暗示させるような表現を言い換える動きにも発展している。この点に関して、同じように日本語でも「アフリカ系アメリカ人」と表記すべきなのか、「黒人」という表記のままでよいのかという議論が続いている。この古くて新しい問題には結論が出ていないが、本稿および本ウェブサイトでは “black” という言葉が持つ歴史や肯定的な意味を尊重して、アフリカ大陸にルーツを持つ人々を「黒人」と表記するとともに、「白人」という表記も併せて使用している。

7)そして帰国の途へ

そうこうするうちに1年間はあっと言う間に過ぎてしまいました。最後の約1か月はグレイハウンド(Greyhound)というアメリカ全土やカナダの一部をネットワークする長距離バスの1か月乗り放題の切符を使ってアメリカやカナダの各地を巡りました。その委細はまた機会があれば紹介したと思いますが、こうしてアメリカでの1年間の生活と旅を終えて帰国の途につきました。この時はまだ、1年も経たないうちに再び海外に出かけて行くことになるとは予想だにしていませんでした。

帰国直後(84年7月)に、神奈川県の教員採用試験(中学校・英語)を受験しました。実は、アメリカ滞在も後半になると、帰国してからのことが気にはなっていました。帰国すれば後期の10月に大学に復学し半年で卒業です。就職活動をしていたわけでもなく、何か明確な進路が見えていたわけでもありませんでした。それでとりあえず教員採用試験だけは受けてみようという気持ちになり、日本にいる両親に頼んで、採用試験の問題集などを船便で送ってもらいました。グレイハウンドのバスでの移動は短くても数時間、長ければ半日以上も乗り続けることもあったので、バスの中でも参考書を読んで受験に備えていたのです。たしか相模原の合同庁舎で二次面接に臨んだと記憶していますが、結果は不合格でした。「とりあえず受けてみよう」という程度の気持ちだったので当然の結果とも言えますし、“アメリカ帰り”だったので、面接で日本の英語教育について面接官の気に障るようなことを話したのではないかと思います。

大学の方は、最終学年まで残していた第2外国語のフランス語の授業を取り直し、卒業論文*12を提出して卒業ということになりました。しかし、3月下旬の卒業式の当日、わたしは中央アフリカ共和国の首都バンギの国際空港に降り立っていたのです。(Mar. 10, 2021; rev. Apr. 8, 2021)

*12 卒業論文の題目は「アンブローズ・ビアス:芥川龍之介に与えた影響」。箴言警句集『悪魔の辞典』の作者として知られるビアーズの短編から芥川の作品への影響を「藪の中」や「尾生の信」を事例に考察した内容となっている。しかし、なぜこの題目を選んだのかは今となっては思い出すことができない。

地球のことば(8)

いうまでもなく、われわれの失敗には、たくさんの要因がある。しかし、おそらくもっとも重大な要因のひとつには、専門分化が綜合的思考を妨げることに気がつかないで、専門分化こそ成功の鍵だ、という理論によって社会が動いているという事実にある。

・・・・・・

あらゆる大学は次第に組織化され、ますます微細に専門分化されてきた。

・・・・・・

公の教育で、狭い専門分化にしか行き着かない教育過(ママ)程を、なぜわざわざ制度化してきたのか、その理由を知りたいものだ。

バックミンスター・フラー(Richard Buckminster Fuller 工学者・思想家・米国 1895-1983)

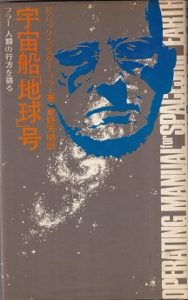

出典:R・バックミンスター・フラー『宇宙船地球号:フラー人類の行方を語る』東野芳明(訳)、ダイヤモンド社、1972年、9・11頁。文庫版:『宇宙船地球号操縦マニュアル』芹沢高志(訳)、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2000年、11・13頁。The Original: R. Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1969.

<コメント>

マーシャル・マクルーハンが「現代のダ・ヴィンチ」と称したといわれ、「宇宙船地球号(Spaceship Earth)」という言葉の生みの親として知られるフラーは、すでに1950年代初めにこの着想を得ていたという。第二次世界大戦が終わって、分断された国家間の(インターナショナルな)関係をいかに再構築していくかが議論されていた時代に、フラーは宇宙に身を置いて世界を俯瞰的に眺めていたのであろう。開発教育やグローバル教育でいう地球的視野(global perspective)や地球的次元(global dimension)にも通じるが、そのフラーが教育について本書の中で次のように語っている。

かれ曰く「持って生まれた独創力を、ほんの幼い頃から余りにもしばしば気づかずに抑圧してきた結果、われわれは、自分のもっている可能性について十分に考えようという勇気を持たないのが習慣になってしまった」と(本書、5頁)。そして、教育(あるいは学問)がわたしたちの経験や知性を「専門分化(specialization)」してきた結果、人類は直面する多くの問題に対応できなくなっているとフラーは指摘した。

大学進学を希望する高校生の多くが「理系」か「文系」かの選択を迫られてきたし、それは今でも変わらない。その基準は自分の経験に照らしても、「数学ができたかどうか」に係っているのではないか。「文理の分離」はすでに明治期の旧制高校の時代から始まっていると村上陽一郎氏が紹介しているが、戦後になって日本の教育現場では、大学受験が過熱するにしたがい、受験対策の一環として子どもたちを「文系」と「理系」に分離してきた。さらに1990年代には、多くの日本の大学では「大学改革」と称して教養教育(いわゆるリベラルアーツ)を解体して久しい。フラーに言わせれば、教育の専門分化が進んだということになるが、さすがにそれは行き過ぎたと反省してか、現在、大学では「文理融合」が推奨されている。文理融合を謳う学部や大学院の改組や新設が相次いでいるが、どこか「木に竹を接ぐ」感が否めない。

フラーは幼い子どもたちを観察して、「彼らは、何にでも興味を持ち、日増しにふえていく経験の目録を、思いのままに習得し、理解し、調整していく」として、「すべてを理解し、あらゆるものを一緒にしようとする欲求こそ、人間の生活の美点ではないだろうか」と示唆している(本書、11頁)。この観察と示唆は今から50年前のものであるが、現在でも色あせていないとすれば、日本の教育や学校そのものが旧態依然としていることを意味していると言えるだろう。(Mar. 8, 2021; rev. Apr. 8, 2021)

参考:村上陽一郎「エリートと教養5 文系と理系」『教養と安全学の意外な関係』WirelessWire News、2020年5月26日。