1)2回目のグランドツアー:東南アジアと中国への「旅」

2)エンカウンター・キャンプ

3)捨てる神あれば拾う神あり

4)セレンディップな1年から学んだこと

1)2回目のグランドツアー:東南アジアと中国への「旅」

①旅程と移動手段

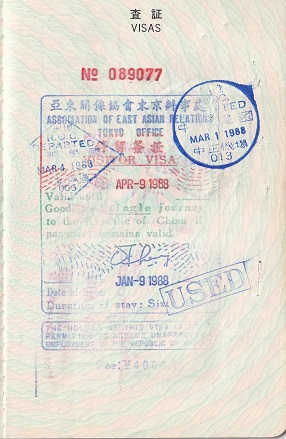

「アジア市民フォーラム」への参加を見送って出かけた東南アジアと中国への旅は約2か月に及び、2回目のグランドツアーとなりました。その旅程は記憶だけでは思い出せないので、当時のパスポートに押されている出入国スタンプの記録をたどっていくと、次のようなものでした(図1)。

1月11日 羽田発 →(乗換:台北)→ ジャカルタ着

国内(ジャカルタ→ジョグジャカルタ→ボルブドゥール→バリ島)

1月20日 デンパサール発 →(空路)→バンコク着

国内(アユタヤ・カンチャナブリ↔バンコク→ハジャイ)

1月30日 サダオ発→(陸路:タイ・マレーシア国境)→ブキットカユイタム着

国内(ペナン→クアラルンプール→マラッカ〔ムラカ〕)

2月3日 ジョホールバル発 →(陸路)→シンガポール着

2月5日 シンガポール発 →(空路)→ 香港着

2月7日 香港発 →(陸路)→ 中国・深圳着

国内(深圳→桂林→上海→北京→広州)

2月23日 中国・洲头嘴(広州) →(陸路)→24日 香港着

2月25日 香港発 →(空路:マニラ経由?)セブ着

3月 1日 セブ発→(空路:マニラ経由?)→台北着

3月 4日 台北発 →(陸路)→ 羽田着

当時は予算が限られていたので、割安だった羽田発の中華航空で台北往復とジャカルタまでの往路の航空券を事前に購入し、それから先は現地で購入したのではないかと記憶しています。比較的旅程に余裕があったことと、現地で購入した方が割安だったからです。インドネシア国内、そしてタイのバンコクからシンガポールまでは長距離バスを乗り継ぎ、香港に飛んでから中国国内は鉄道で移動しました。中国には香港から入国して、北京を往復して香港に戻るというかなり無茶なルートを取りましたが、貧乏旅行だったので空路での移動は極力控えたのです。しかし、中国国内の移動はかなりの長距離だったので、横になれる「硬臥」という日本の昔のB寝台(上下3段式)で基本的に移動していたのではないかと思います。もしかすると北京から広州までの帰路はさすがに疲れるので「軟臥」という「硬臥」より料金の高いコンパートメント式(定員4人、2段式)の寝台にしたかも知れません。

②インドネシア

インドネシアでは、ジャカルタからジョグジャカルタへ移動して、ボルブドゥールの仏教寺院遺跡やプランバナンのヒンズー教寺院遺跡を見学しました。何年か前に機会あって再訪した時には、インドネシア国内からの観光客で大混雑していましたが、約30年余り前の当時はほとんどまったく地元客はおらず、日本人や欧米人だけでむしろ閑散としていました。また、両遺跡群が世界文化遺産に登録されたのは1991年のことなので、当時はまだ遺跡が十分には整備されておらず、周辺も観光地という風情はありませんでした。

遺跡群を後にすると、ジョグジャカルタから長距離バスに乗り、バリ海峡をフェリーで渡ってバリ島のデンパサールに向かいました。バリ島では賑やかな市内のほか、当時から芸術村として知られていた内陸のウブドにも何日か滞在しました。 ウブドまではデンパサールからオート三輪のタクシー(トゥクトゥク)で行きました。 ドライバーにとっては走り慣れた道なのでしょう。細い田舎の道をかっ飛ばしていく結構なスピードに最初は不安感が募りましたが、それにも慣れると風を切って走る感覚が爽快でした。ウブドではロスメンと呼ばれる民宿に宿泊したのですが、たしか1泊朝食付きで100円程度ではなかったかと思います。バリ島の伝統的な家屋は敷地が広く、「サンガ」と呼ばれる「家寺」が敷地内の決まった方角に建てられているほか、居室や寝室や台所などがそれぞれ独立した棟になっており、使っていない棟を観光客に貸し出しているのです。当時宿泊したロスメンですが、当然のことながら温水シャワーはなく水浴びで、トイレにはトレペはなく、手桶に水を取って手で洗う方式に最初は慣れませんでしたが、慣れてくるとそれはそれで快適だと思えるようになるのは不思議です。その家のお母さんが親切の方で、集落内の寺院に供え物を持っていく時や近くで開かれる祭礼(オダラン)に誘ってくれました。寺院に参拝に行くときは、サルン(腰巻)とスレンダン(腰帯)を身に付けるのがマナーですが、われわれがそれを持っていないことが分かると貸してくれました。おそらく観光客用に常備していたのでしょう。朝食も簡素ながら美味しく、バリ特有の時間の流れなど、とても居心地がよかったことを覚えています。

しかし、何年か前にバリ島を再訪したときには、その変貌ぶりに驚きました。まずクルマが増えたことです。以前のバリ島はデンパサール市内でもクルマが少なく、ベチャ(三輪自転車のタクシー)やトゥクトゥクが庶民の交通手段でした。しかし、その時はベチャやトゥクトゥクはほとんど見かけず、ウブドヘはワゴン型のクルマで行きました。しかし、道路の数や道幅は昔とほとんど同じなので、ウブドでも渋滞が発生する始末です。それから、ウブドは今や世界の富裕層が過ごす高級リゾート地と化していて、1泊10万円以上もするようなプール付きヴィラタイプの高級ホテルがウブド市内から少し離れたところに立ち並ぶようになっています。今では温水シャワーや温水洗浄便座付きの“高級”ロスメンも珍しくないようです。どちらが良いとか悪いとか簡単には判断できませんが、少なくとも昔の面影が失われていく流れを止めることはできないようです。いずれにせよ、歴史と伝統と宗教の島、バリ島もグローバル化の荒波には抗えないということなのでしょう。

③タイ

タイには前述の通り、夏の「沖縄の集い」で知り合ったタイ人参加者に会いいくことと、それとバンコクから西に約100キロ余り離れたカンチャナブリにある「子どもの村学園」を尋ねることが新たな目的として加わっていました。

前者のタイ人参加者ですが、吉○氏が連絡を取ったところ、バンコク市内にあるクロントイというスラム地区で子どもの教育支援をしているNGO「ドゥアン・プラティープ財団」*1 のスタッフをしていることが分かったのです。われわれはバンコク中心部にある安宿街で有名なカオサン通りに宿泊していましたが、そこから財団までは市内バスを乗り継いで行ったのではないかと思います。タイ語の文字が読めないので道に迷いましたが、なんとか無事に再会を果たすことができました。

次に尋ねたのが「子ども財団」が運営する「子どもの村学園」です。この学園は家庭の貧困や親の失業、親からの虐待や育児放棄などの理由で、親とともに暮らすことができなくなった子どもたちを受け入れ、かれらと職員たちが自給自足の共同生活を営みながら初等教育と職業訓練を提供して社会に送り出している寄宿制の学園です。この学園のことは吉○氏がYWCAの関係者を集めて開いていた自主勉強会の際に話題に上がり、当時、山本敏幸氏(故人) *2 が在職されているということもあり、タイに行くのであればぜひ訪ねてみようということになったのです。また、学園の教育理念は20世紀初めの欧州で新教育運動 *3 のひとつとして英国で本格的に始まったA・S・ニールの「サマーヒル・スクール」 *4 の理念を受けついでおり、この学園が伝統的な学校や養護施設とは異なるオルタナティブな学園であることにも個人的には関心を寄せていたのです。

なお、その日は朝早くバンコクから鉄道でカンチャナブリまで行き、学園で子どもたちと1日過ごしてバンコクに戻ったことを覚えています。客人として来訪する外国人であるわれわれを子どもたちは笑顔で迎えてくれたのですが、その笑顔の裏に抱える寂しさや大人に対する不信の大きさを想像すると何とも複雑な気持ちとなりました。

ちなみに、カンチャナブリはアカデミー賞作品賞受賞の映画『戦場にかける橋』(監督:デヴィッド・リーン、配給:コロンビア、1957年)の舞台となったクワイ河鉄橋のある街です。

*1 「ドゥアン・プラティープ(希望の灯)財団」は「スラムの天使」と呼ばれたプラティープ・ウンソンタム氏が、16歳の時に学校に通うことのできなスラムの子どもたちを集めて始めた「1日1バーツ学校」が出発点となっている。その活動が認められて、アジアのノーベル賞を言われるマグサイサイ賞(社会福祉部門)を1978年に受賞。その奨励金を基金として財団が設立された。なお、プラティープ財団をこれまで長く支援してきた日本のNGOに公益社団法人シャンティ国際ボランティア会がある。

*2 山本敏幸氏(故人)は1980年にバンコク在住の日本人らによって発足した日本奉仕センター(現在の日本国際ボランティアセンター〔JVC〕)のメンバーとしてタイ側に流入してくるインドシナ難民(ランド・ピープル)に対する救援活動に参加。その後、1984年より子どもの村学園に職員として加わり、2000年に学園を離れてタイ北部のチェンマイ県に「サーンファンサンティパープ(夢を紡ぐ平和)財団」を創設。少数民族の孤児たちを支援する活動に尽力されてきたが、2019年に逝去されている。

*3 新教育運動とは、19世紀末から欧州で始まった教育改革運動で、18世紀のフランスの哲学者ルソーやドイツの教育者のフレーベルらの思想を継承しながら、「子ども中心主義」や「経験主義」の理念に基づいた教育実践を展開した。新教育運動家としては、モンテッソーリ(イタリア)、シュタイナー(ドイツ)、フレネ(フランス)らがいる。また、米国では進歩主義教育、日本でも大正自由教育の名称でそれぞれ展開された。

*4 「サマーヒル・スクール」はニールがドイツで創設し、英国で本格的な実践が始まった新教育運動のひとつである。「子どもたちの自由」を重視したその実践は時間割や試験などがなく、「世界でもっとも自由な学校(フリースクール)」と称される一方で、常に社会からの誤解や批判にもさらされてきた。2021年はサマーヒル・スクール100周年にあたるが、日本でも1990年代に堀真一郎氏によって「きのくに子どもの村学園」が和歌山県で開校するなど、ニールの思想と実践を引き継ぐ取り組みが進められている。

④タイからシンガポールへ

タイからは長距離バスを乗り継いで、シンガポールを目指しました。途中、タイ南部の中心都市であるハジャイで下車して、日本YWCAの青木理恵子氏に紹介されたタイのYWCAの関係者を訪ねたと記憶しています。行ってみて初めて知ったのですが、タイ南部のマレーシア国境沿いの地域にはムスリム(イスラム教徒)の人びとが多く住み、バンコクのあるタイ中心部とは経済的格差があり、宗教的差別も根強いこと、そして、そうした脆弱なコミュニティの中では、身心に障害を持った人びと、とくに重度の精神疾患を抱える人を家の中に閉じ込めてしまうような因習が残っており、そうした家庭を回ってのソーシャルワーク活動に同行する機会を得たのです。だからと言って、自分に何かできることがあるわけではなかったのですが、アジアの地域や人びとが直面するひとつの現場を知る機会となりました。

ハジャイからは、タイ・マレーシアの国境を陸路で越え、マレーシアのペナン島に向かいました。ペナン島の中心都市ジョージタウンはイギリス統治時代の雰囲気を色濃く残す世界的な観光地ですが、ここに本部を置くペナン消費者協会(Consumer Association of Penang, CAP)は、マレーシア最大の消費者運動団体であるだけでなく、現在でも東南アジアの消費者運動や環境運動を代表する有力な団体として知られています。事前にCAPことを聞いていたので事務所に出向きましたが、誰かと面会の約束を取っていたわけではなかったので、資料だけもらってきたような記憶があります。

ペナン島からは首都のクアラルンプールや東西貿易の交易地として発展した歴史都市マラッカ(ムラカ)に観光客として立ち寄った後、国境の街ジョホールバルからシンガポールへ入りました。

クアラルンプールやシンガポールでは誰かを訪ねる予定はなく、普通の観光客として通過していきましたが、初めて訪れたシンガポールだけは少し不思議な印象を持ちました。ジャカルタ、バンコク、クアラルンプールとその国の首都を回ってきましたが、シンガポールはこれらの街と比較すれば近代的な都市で、緑がまぶしく、とても綺麗な街並みでした。しかし、街を歩き始めると、あちこちに「NO LITTERING Fine $***(ゴミのポイ捨て禁止 罰金◯ドル」という看板が立っていました。日本でもゴミのポイ捨てはマナー違反ではありましたが、それに対して罰金が課せられるということはありませんでした。しかし、シンガポールでは単に禁止するだけでなく、違反者には高額な罰金(Fine)が課せられるという徹底ぶりで、それには驚きました。その後、シンガポールではいろいろと事件があったようで、現在ではガムをかんではいけないとか、夜間の酒類の販売が禁止されているなど、禁止事項が細かく定められ、罰金の金額も何万円から何十万円という高額になっているようです。日本でも今では公共の場での禁煙が当たり前になり、路上禁煙に対して科料等を課す地区が指定されるようになりましたが、30年前の日本の感覚からすれば、この「ポイ捨て罰金」の看板はとても印象に残りました。

⑤中国

香港で中国査証(ビザ)を取得し、深圳から入国したのは1988年2月でした(図2)。今でこそ深圳はファーウェイ(HUAWEI)やテンセント(Tencent)などのグローバルIT企業が本拠を構える「中国のシリコンバレー」と言われるようになりました。しかし、当時は活気あふれる香港から入国したこともあって、なんとも殺風景な街並みで周囲は田んぼや畑に囲まれていたように記憶しています。

中国は北京に行くことが目的だったので、ほかにどこへ行くかは決めておらず、桂林と上海には行こうということだったと思います。桂林は「水墨画のような風景」という枕詞が付く観光地ですが、ほかの外国人観光客に混じって、奇岩奇峰の間を緩やかに流れる漓江を遊覧船で下りました。

上海でのエピソードについては、「人がとても多かった」という印象はあるのですが、それ以外はとくにこれという思い出がありません。現在の上海は中国最大、いや世界最大の国際経済都市で、その中心部には独特なデザインの超高層のビルやタワーが林立しています。夜ともなれば、ネオンが怪しく煌めくその様相は、まさに映画『ブレードランナー』*5 で描かれたアジア的近未来都市のようです。しかし、上海が急速に発展したのは高度経済成長が始まった90年代以降のことで、88年当時はまだとくに目を見張るような建造物がなかったのではないかと思います。そのため印象が薄らいでしまったのかも知れません。

いずれにせよ、上海を後にして北京へ北上していくにしたがい、気候も変わってだんだん寒くなっていきました。夜行の硬臥で眠るのもかなりきつい状況にもなりました。なにしろ1週間10日前までは、気温30度を越えるマレーシアやシンガポールにいたので、気温の変化に身体が慣れないのは致し方ありませんでした。

2月の北京は氷点下であり、その中で観光客として「万里の長城」や「故宮博物院(紫禁城)」を見学しました。「万里の長城」へ行った時のことで今でも記憶に残っている場面があります。北京市内から「長城」行きのバスを停留所で待っていた時のことです。わたしたちの他にも何名かの外国人旅行客がいたのですが、その停留所で一列に並んで待っていたのです。ほかには誰もいませんでした。しばらくしてバスが来て、乗車口の扉が開いた途端に、どこからともなく地元の人たちが押し寄せてきて、我先へとバスに乗車していったのです。バス停に並んでいたわたしたちは呆気にとられている内に乗り遅れてしまい、互いに顔を見合わせて笑うしかありませんでした。郷に入れば郷に従えというわけで、バスの乗り方を学習したわたしたちは、次のバスでは、我先へと乗り込んだのでした。

北京に来た目的は吉○氏の知人と会うためでしたが、その知人とは葛小光氏という画家で、「天安門広場」に掲げられている毛沢東主席の肖像画を描いているたいへん著名な画家だったのです。なぜそんな人に面会できたのかというと、吉○氏が言うには、 葛氏が日本に招聘された際の会議か行事に吉○氏も参加していて、たまたまそこで知り合ったということだったと記憶しています。たしか天安門広場からそう遠くない数階建てのマンションの一室を訪ねたのではないかと思いますが、それほどの著名人でありながら、居宅は豪奢という印象は受けませんでした。ちなみに、あの肖像画は国慶節の前に毎年塗り替えられているとのことでした。

中国入国の最大の目的を果たしたわれわれは、北京から一気に列車で広州まで南下しました。この時に二人が考えたことは「暖かいところに行きたい!」ということだったのです。当初の予定では、もっと北京や見どころのある都市を見て回り、香港に出て台北経由で帰国するはずだったのですが、とにかく「太陽の光を浴びに行こう!」ということになり、中国は早々に脱出して、香港からなんとフィリピンに向かうことにしたのです。北京から広州までは直行列車だったのか、どこかで乗り換えたのかは記憶にありませんが、丸2日くらいはかかったのではないかと思います。

こうして2週間あまりの中国旅行を終えることになりましたが、それから1年4ヶ月後の北京では、葛氏が描いた肖像画の前で「天安門事件」 *6 が勃発することになります。

*5 映画『ブレードランナー』(主演:ハリソン・フォード、監督:リドリー・スコット、配給:ワーナー・ブラザース、1982年)。開拓中の惑星から脱走し、地球に帰還して人間社会に紛れ込んだ人造人間(レプリカント)を見つけ出して抹殺する任務を背負った捜査官「ブレードランナー」を描いたSF映画の金字塔とも評される作品。舞台となった酸性雨の降り注ぐ2019年のロサンゼルスの光景が、アジア的近未来都市として描かれているが、テクノオリエンタリズムの反映とも見ることができる。なお、2017年には前作の30年後を描いた『ブレードランナー2049』が公開されている。

*6 1988年6月に、自由と民主主義を求めて天安門広場に集結した学生や市民らが人民解放軍による武力で鎮圧され、多数が死傷したが、その正確な死者数は分かっていない。中国政府は当時の対応を正当化しており、中国国内では現在でも天安門事件に関する情報が統制され、公に語ることがタブー視されている。

⑥香港からセブ島、台北経由で帰国

香港に戻って宿を取ると、近くの旅行代理店に駆け込みました。パスポートの出国スタンプを見ると(図3)、翌日に香港を出国しているので、運良く翌日発のセブ島行きのチケットが取れたということです。スタンプがかすれていて発着地が読み取れないのですが、もしかするとマニラ経由だったのかも知れません。セブ島で数日を過ごし、今回のグランドツアーの疲れや中国の寒さから回復すると、セブ島から(マニラ経由で?)台北に入りました。

台北の街の中を歩いていると、中国との違いを肌で感じました。中国と言っても、世界第2位の経済大国としての現在の中国ではなく、改革開放路線は打ち出されたものの市場開放はまだまだで、伝統的な人民服を着、人民帽を被った人びとが行き交う当時の北京や上海とは明らかに違ったのです。その違いとは社会主義と自由主義、共産主義と資本主義との違いということですが、そういう理屈の話ではなく、色彩に例えて言えば、中国の街並みは色相が異なるのは言うまでもなく、彩度や明度が明らかに異なっていたのです。この感覚は中央アフリカの日本大使館在勤中の休暇で東西ドイツ時代の西ベルリンを訪ね、国境検問所のチェックポイントチャーリーを抜けて東ベルリンに入った時の感覚ととても近いものがありました。もちろん、当時の中国と現在の中国の大都市とでは雲泥の差があることは言うまでもありません。

台北では、有名な故宮博物院*7 を訪ねました。ここに所蔵されている「翠玉白菜」や「肉形石」はまさに圧巻であり、博物院の至宝と言われるだけあって、実に繊細かつ緻密に施された細工には感動しました。また、台北の思い出と言えば、やはり「美食」でした。貧乏旅行だったので贅沢はできませんでしたが、街の屋台や食堂で供されるB級グルメやスイーツはどれも美味でした。とくに、定番である油條(揚げパン)と豆乳の朝食メニューは絶品でした。

*7 現在、台北の故宮博物院にある所蔵品は、太平洋戦争後に国共内戦が激化するにつれて、紫禁城に所蔵されていた貴重な宝物や重要な文物を共産党の攻勢から保護するために、国民政府(中国国民党)が台北に疎開させたものである。

2)エンカウンター・キャンプ

帰国したのが3月4日。アジア市民フォーラムの参加を見送ったもうひとつの理由は、吉○氏とともに「エンカウンター・キャンプ」というものを実施することになり、その準備をしていたからです。もともとは「エンカウンター・グループ」という方法論が、心理学やカウンセリングの世界で生まれたのですが、それが野外教育や青少年教育に応用されて、「エンカウンター・キャンプ」と呼ばれるようになったのです。現在でも、大学などが新入生を対象に宿泊を伴ったオリエンテーションを郊外の研修施設などで実施することがありますが、あれもエンカウンター・キャンプの一種といえるでしょう。ある集団を形成していく際には、初対面の者同士(たとえば、学生同士や教員と学生)が出会い(エンカウンター)、信頼関係を築き、コミュニケーションを深めていく必要がありますが、そうした人間関係づくりの場や手法としてエンカウンター・キャンプがあるわけです。

吉○氏もわたしもYMCAやYWCAという青少年団体で数々の教育キャンプの企画運営に関わる機会を得てきましたが、プログラムがきちんと組まれた組織的な(あるいは構成的な)キャンプではなく、もっと参加者主体の「非構成的なキャンプ」があってもよいのではないかということで吉○氏はそうしたキャンプを兼ねてから実施してきたのです。今回はわたしもその企画に便乗したわけですが、早い話がスキー合宿を計画していたのです。スキーといえば、サークルとか、気の合う仲間同士で行くのが普通ですが、夏の沖縄での「集い」の参加者やYWCAの後輩キャンプリーダー達の口コミを頼りに、広く大学生を募集して6泊7日の日程(3月14日~20日)で、福島県の「国立磐梯青年の家」を宿泊先として、国設猪苗代スキー場を会場に実施したのです。参加者はチャーターした観光バス1台が一杯になる人数でしたので、50人以上はいたのではないかと記憶しています。

ちなみに、このキャンプを実施する4か月前に映画『私をスキーに連れてって』*8 が公開されたのを機に、日本のスキー人口は右肩上がりとなり、1998年の長野冬季オリンピックでピークを迎えることになりました。現在では映画公開前の水準に戻ってしまったようです。

*8 『私をスキーに連れてって』(主演:原田知世・三上博史、監督:馬場康夫、原作:ホイチョイ・プロダクション、1987年)は、バブル期の日本経済を背景にスキーブームの火付け役となったトレンディ作品。サントラ版には主題歌「サーフ天国、スキー天国」のほか、挿入歌「恋人がサンタクロース」など、松任谷由実の楽曲が並んだ。この映画を観て、ロシニョール(Rossignol)の板とフェニックス(Phenix)のウェアに身を固めたにわかスキーヤーが増えたとか、増えなかったとか。

3)捨てる神あれば拾う神あり

中央アフリカから帰国して1年の間、海外に旅行に出た時期もありましたが、上記の通り、ほぼ毎月のように行事があり、そのための打ち合わせやら会議やらで毎週のように東京に出かけていたように思います。ただ、その先のことが気にならなかったわけではなく、いつまでも好き勝手はできないと心の片隅では思っていました。両親も口には出さないものの、地元で教員か公務員にでもなってくれればと思っていたようです。しかし、そうした選択肢は自分にはなく、そうかといって企業に就職する気にもならなかったのです。

それでは、帰国して1年、モラトリアム時代に終止符を打って、どのようにしてNGO業界への就職を果たしたのか、その顛末をふりかえって、「Essay⑤」を終えたいと思います。

①シャプラニールの駐在員募集

88年の6月下旬か7月上旬ではなかったかと思うのですが、東京YWCAの国領センターに出向くようになって、そこで出会った福澤郁文氏(前出)から、シャプラニールが海外駐在員を募集することになったので面接を受けてみないかというお誘いをいただいたのです。シャプラニールという団体のことはよく知らなかったのですが、また海外に出る機会が得られるのであればと、面接を受けてみることにしました。面接の場所は、シャプラニールの事務所を指定されましたが、その事務所は、西早稲田にある早稲田教会という教会の地下にありました。この教会と学生時代に寄宿していた山手学舎とは目と鼻の先であり、学舎内で毎月開催されていた聖書研究会にはこの教会の牧師先生が指導に来られていましたので、この教会にはたまに来る機会もありました。しかし、その地下にNGOの事務所があったとは知りませんでした。

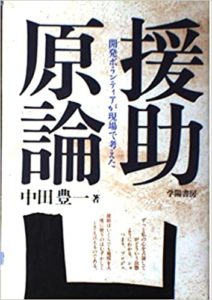

面接当日のことですが、その時の様子を当時のダッカ事務所長で一時帰国されていた中田豊一氏 *9 が著書の中で次のように語っていますので、少し長くなりますが、以下に引用します(図4)。

東京のスタッフや支持者たちも(中田氏が任期を延長しないことを:筆者注)分かってくれていたようで、延長を無理強いする空気はなかった。問題は後任である。新駐在員候補の面接に来た二人は、私より若かった。私は、ダッカ所長としてプロジェクト全体の人事をつかさどり、政府の役人や多の団体の幹部達と渡り合うには、私の年齢と経験では役不足だと常々感じていた。だから、私よりさらに若い人を行かせるのはしのびない気がした。しかし、その一方、シャプラニールに可能な待遇とバングラデシュでの生活条件を考えると、年上の人が簡単に見つかるとも思えなかった。これはプロジェクトが徐々に成熟してきたシャプラニールにとって、たいへん大きなジレンマで、克服が非常に難しい。

〔出典・参考図書〕

二人の候補者は、海外経験が豊富なしっかりした考えと強い意志をもった青年のようで、甲乙つけがたかった。それで私は、年齢を最大のポイントとして年上を選んだ。いっしょに面接した東京の幹部たち*10も、ほぼ同じ意見だった。こうして新しい駐在員に選ばれたのは、下沢嶽(ママ)*11という青年である。

中田豊一『援助原論:開発ボランティアが現場で考えた』学陽書房、1994年、220-221頁。

引用の中の「二人の候補者」のうち年上だったのが下澤氏で、年下がわたしだったのですが、採否の決め手となった歳の差は2歳でした。この僅差が結果的に二人のその後の進路を分けることにはなりましたが、この時のわたしは気分的に落ち込むことはなく、「自分にはきっとほかの仕事があるんだろう」と前向きに構えることができました。なお、下澤氏がバングラデシュから帰国した後は、さまざまな機会で一緒になることが少なくありませんでした。

*9 中田氏は、ダッカ事務所長を務めた後、(社団法人)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン事務局長や(NPO法人)シャプラニール=市民による海外協力の会代表理事を歴任。現在は(NPO法人)ムラのミライ代表理事や(NPO法人)市民活動センター神戸理事長を務めている。

*10 この時の「面接官」であった「幹部たち」とは、記憶が正しければ、代表の福澤郁文氏のほかに、事務局長の吉○○朗氏、運営委員の赤○○則氏、内○○男氏、大○○明氏らではなかったかと思われる。ちょうどこの時期、シャプラニール自体が組織改革の最中にあり、87年6月下旬に神奈川県鎌倉で「87年度シャプラニール合宿」が開催され、翌7月から新しい組織体制が始まっている。この合宿に合わせて中田氏が一時帰国していたことから、新駐在員の面接はその前後で実施されたのではないかと推測できる。

〔出典・参考図書〕シャプラニール活動記録編集部(編)『シャプラニールの熱い風・第2部』めこん、1992年、298-302頁、(図5)。

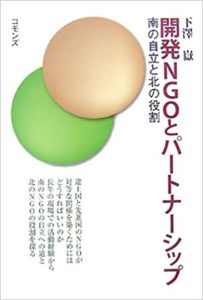

*11 下澤氏はダッカ事務所長を務めたのち、 シャプラニール=市民による海外協力の会事務局長や国際協力NGOセンター(JANIC)の事務局長を歴任。現在は静岡文化芸術大学教授のほか、バングラデシュ南東部のチッタゴン丘陵地帯の紛争解決や平和促進、そこに暮らす先住民族の人びとの生活支援などに取り組むジュマ・ネット共同代表などを務めている。〔参考図書〕下澤嶽『開発NGOとパートナーシップ:南の自立と北の役割』コモンズ、2007年、(図6)。

②JICAの中途採用試験

シャプラニールでの面接からかなりたってのこと(その年の秋?)だったと思いますが、当時の国際協力事業団(JICA)の中途採用試験があると知って、受験しました。しかし、なぜ受験したのか、その時の動機や理由は思い出せません。もちろん、JICAのことは知っていましたし、青年海外協力隊でまた海外に出るという選択肢もなくはなかったのですが、自分には海外の現場で役に立つような技術や経験がないと思っていたことと、日本の政府開発援助(ODA)とはなんとなく距離を置いていたので、そこで仕事をしようという考えには至らなかったのです。とは言え、それでも受験したということは、背に腹は代えられない事情や思惑があったのか、誰かに受験を勧められて断れなかったのか、はっきりしません。いずれにせよ、一次の筆記試験が通って、二次の面接をたしか当時、西新宿の三井ビルの中にあったJICA本部で受けたと記憶しています。その面接で唯一覚えているのは、「JICAでどんな仕事をしたいのか」という主旨の質問に対して、「ODA評価」と「NGOとの連携」と「開発教育」と答えたことです。それ以外にどんなやりとりをしたのかは覚えていませんが、結局、採用通知は届きませんでした。採用試験を受けて合格しなければ、がっかりしたり落ち込んだりするのが普通ですが、この時のわたしも「自分の仕事はJICAではないんだな」と思って、とくに落ち込むようなことはありませんでした。端から見れば言い訳でなければ開き直りですが、自分には何かほかの仕事があるのだろうと呑気に構えていたのです。そして、2回目のグランドツアーに出かけてしまったのです。

③そして、その日は突然やってきた!

シャプラニールやJICAの選考に落選して、心折れずに前向きに構えていたとは言え、何か将来に向けてのアテやツテがあったわけではありませんでした。おまけに東南アジアや中国に出かけてしまったわけですから、自分の視界や進路はまったくの不良でなければ不明瞭だったことは間違いありませんでした。

新年度の4月に入っても、YMCAやYWCA、そしてICYEの活動に相変わらずボランティアで関わっていたのだと思います。しかし、派遣員時代に貯蓄していた余剰資金も残り少なくなってきて、いよいよアルバイトでも始めないといけなくなってきた5月のたしか下旬のある日、真鶴の実家に1本の電話が入りました。その電話を架けてきたのは伊藤道雄氏でした*12。

伊藤氏は当時、日本国際交流センターでアジア・コミュニティ・トラスト(ACT〔アクト〕)という公益信託の仕組みを使って、アジアのNGOに対して資金を助成する仕事を担当されていました*13。中央アフリカから帰国した際に、ぜひ面会すべきキーパースンの一人として紹介されていたので、一度だけ当時は港区南麻布にあった事務所に伊藤氏を訪ねたことがありました。その時は、日本のNGO活動を推進していくための組織を準備していることを聞き、「へぇ~」という感じでいくつかの資料をいただいて帰って来ました。わたしが「NGO」という言葉を強く認識したのは伊藤氏の説明を聞いてからのことだったと思いますが、それ以来、伊藤氏とのやりとりはまったく何もありませんでした。それから1年近くが経っての突然の電話だったわけです。その時のやり取りを再現すると、たぶん次のような感じだったのではないかと思います。

「もしもし、湯本さんですか、伊藤です。アクト(ACT)の伊藤ですが、覚えてますか?」

「ああ、たいへんご無沙汰しています」

「突然で申し訳ないんですが、今、どうされているのかなと思って連絡しました」

「いや、とくに仕事は何もしていないんですが・・・」

「それなら、ちょっと手伝って欲しいことがあるので、東京まで来ることはできますか?」

「東京にはしょっちゅう出かけていますけど・・・」

「では、明日は空いていますか?」

「空いていますが・・・」

「それでは、湯島にあるJVCの事務所に◯時に来てもらえますか?住所は・・・」

「分かりました。伺います」

伊藤氏のいう「ちょっと手伝って欲しいこと」が何であるのか確認しないまま、翌日、東京・湯島にあった日本国際ボランティアセンター(JVC)の事務所に出向きました。会田ビルという雑居ビルの5階にその事務所はありましたが入っていくと、フロアの片隅にある物置のようなスペースに案内されました。そこにいた伊藤氏はこの間の経緯も含めて事情を説明してくれましたが、以前、アクトを訪ねた際に聞いていた日本のNGO活動を推進していくための組織が「NGO活動推進センター(JANIC)」という名称で動き出したということ、そして今いるこのスペースがJANICの事務所であることを理解しました。

それにしても、倉庫のようなスペースで4畳半ほどの広さしかなく、事務机2台と電話が1台という状態でした。そして、喜○○○子さんというボランティアの女性がひとりいらっしゃいました。その時にどんな仕事をしたのかは記憶にないのですが、おそらく当時は国会で「援助基本法」のことが議論され、外務省もNGOとの連携強化の方針やNGOへの補助金制度という施策を打ち出していた時期だったので、NGOを対象とした、政府との関係についてのアンケート調査を手伝ったのではないかと思います。また、JVCから間借りしているこの「事務所」も期限があるということで、事務所の移転も差し迫っていたように思います。

こうしてJANICの事務局に関わるようになったのですが、伊藤氏からすぐにでも専従スタッフになってくれないかという話があり、1988年6月からJANIC初の有給専従スタッフとして採用されたのです。シャプラニールという「神」やJICAという「神」に “捨てられ”、「JANIC」という「神」に “拾われた” わたしは当時27歳、初任給は10万円でした。これに加えて通勤定期代も出るということだったので、実家から通うのであれば、当面は十分な金額でした。

こうして中央アフリカから帰国してちょうど1年後に、その日は何の予兆もなく突然やってきたのです。「決まる時はあっけなく決まる」という実にヘンテコな自信と教訓を得たと同時に、伊藤氏との現在まで続く関係がここから始まることとなります。

*12 伊藤氏は、1987年にNGO関係者とNGO活動推進センター(JANIC、現在のNPO法人国際協力NGOセンター)を設立し、2003年まで常任理事・事務局長を務める。その後、立教大学 21世紀社会デザイン研究科教授などを経て、現在は、NPO法人アジア・コミュニティ・センター21代表理事。この間、シーズ=市民活動を支える制度をつくる会副代表、アジア農地改革・農村開発NGO連合(ANGOC)副理事長など、国内外の市民社会組織や助成財団、政府の諮問会議などの役職を多数歴任している。

*13 日本国際交流センター(JCIE, 現在は公益財団法人)は、故・山本正氏(1936-2012)が1970年に創設した民間国際交流団体としては草分け的な存在。以来、民間主導の政策対話や知的交流などのプログラムを企画運営している。アジア・コミュニティ・トラスト(ACT)は、JCIEの呼びかけによって日本初の「募金型公益信託」として1979年にJICE内に設立。なお、ACT事務局は2001年に(NPO法人)国際協力NGOセンターに、2005年に(NPO法人)アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)に移管されている。

4)「セレンディップな1年」から学んだこと

「セレンディップ」は英語で Serendip と書き、現在のスリランカのことを意味しますが、この言葉が持つ長い歴史の中から18世紀になって、「セレンディピティ(serendipity)」という言葉が生まれ、「当てにしないものを偶然にうまく発見する才能」という意味で使われるようになりました*13。この言葉は近年ではビジネス用語としても定着しつつあるようですが、「思いがけない偶然の発見・発明」という意味で科学技術の分野で一早く使われるようになりました*14。

「Essay④と⑤」の表題に使った「セレンディップな」という言葉は、「スリランカの」という意味ではありません。この「1年」の間に、自分がまったく予想もしていなかったことが次々と起こり、今まで知らなかった多くのことを学び、またその分野の多くのキーパースンと出会うことができました。そうした偶然な出会いや幸運な巡り合わせが繋がりあって、自分の進むべき方向へ導かれていったことを表現する言葉として、この「セレンディップな」という言葉がいちばん相応しいと考えたのです。いずれも、自分から学ぼうとして学んだわけではなく、自分から出会おうとして出会ったわけではありません。「これに参加してはどうか」とか、「この人に会うといいよ」と誰かから誘われたり、勧めたりしたことを素直に受け入れて、というか、あまり深く考えずに、誘われるままに勧められるままに行動してしまった結果、「その日」が突然やってきたのです。もしシャプラニールか、JICAの選考に通っていれば、伊藤氏からのお誘いを受けることにはならなかったわけですから、それは偶然ではなく、「神のみぞ知る」必然だったのかも知れません。

いずれにせよ、ある人と出会うことが、もう一人のある人と出会うことの呼び水になったりします。話だけ聞こうと思って参加した会議で初対面の人と立ち話をしていたら、自分が探してなかなか見つからなかった情報がたまたま見つかるようなことを何度も経験しました。ほんとに大事な情報というのは掲示板や情報センターにあるのではなく、人に付いてまわるものなので、情報ネットワークとは、つまるところ人と人とのつながりである、というようなことを神奈川県国際交流協会の荻○氏からうかがったような記憶がありますが、言い得て妙です。今風に言えば、自分が必要としている情報というのは、ネット空間のどこかにあるのかも知れませんが、人と直接会って、実際に話してみること、すなわち現場の肉声の中から得られる情報というのは “ひと味もふた味も違う” のかも知れません。

自分ではそのつもりはなかったのですが、端から見れば「狭き門」から入って、遠回りをしているように見えたかも知れません。しかし、寄り道の途中で「捨てる神」にも出会いましたが、あの時、拾てられたからこそ、次の門が見え、その門から入るとまた次の門が見え、気が付けば別の世界の入口に通ずることができたとも言えます。もちろん、最初の「神」に捨てられなければ、それはそれでまた別の道が切り拓かれたかも知れませんが、そこは「人間万事塞翁が馬」なのです。何が功を奏し奏さないか、上手くいくかいかないかは、紙一重ということでしょう。

奇しくも「捨てる神あれば拾う神あり」を英語圏では、”When one door closes, another opens.” と言うようです。神様は一人しかいないとすれば、捨てる神様と拾う神様が別々にいると辻褄が合わなくなるので、「ひとつの扉が閉まると、もうひとつの扉が開く」と言っているのでしょう。これは電話の仕組みを発明したグラハム・ベルの言葉だそうですが、これには続きがあって、「しかし、わたしたちは扉が閉まってしまったことを残念がって、いつまでもその閉まった扉を見続けてしまうので、もうひとつの扉が開いたことに気が付かない」のです。失敗した時やうまくいかない時こそ、周囲を見渡してみることが大切だということでしょう。そのほか欧州には「見つめる鍋は煮えない」という言葉があるそうです *15 。煮えたかなまだかなと、鍋の蓋を何度も取っていては煮えるものもなかなか煮えません。それなら、火を付けたら弱火のまま少しほっといて、他の仕事や段取りに取りかかればよいのです。もっとも他のことに気を取られすぎて、鍋を焦がしてしまったり、吹きこぼしてしまっては元も子もありませんが、結果が出ないことにジリジリするくらいなら、同時進行でもよいのでいろいろなことに挑戦してみることの方がよっぽど建設的で、気分的にも楽ではないでしょうか。よく「あちこち手を出さずに、ひとつのことに集中しなさい」と叱られますが、集中すべきことが見つかるまでは、どこから芽がでるか葉ができるか、自分でもわからないのですから、できるだけ選択肢を広げていくことも大切ではないかと思います。

だいぶ話がそれましたが、わたしがこの「1年」の中で体験的に学んだことは、今思い返せば「セレンディピティ」であり、「神様」たちとのお付き合いのしかたであり、そして、「扉」や「鍋」の取り扱い方だったのかも知れません。

*13 スリランカの神話によれば、大昔この島を治めていた王家はライオン(シンハ)の子孫であったことから、この島をサンスクリット語やパーリ語で「シンハラ・ディッパ(ライオンの子孫の島)」と呼んだ。さらにペルシャやアラブの国々に伝わると音韻が訛って「セレンディップ(ブ)」となり、これがスリランカの旧名「セイロン(Ceylon)」の語源となった。16世紀に入り、イタリアでこの島を舞台とした寓話集が出版され、18世紀にホレイス・ウォルポールという英国の作家がこの寓話集を読んで「serendipity」という言葉を造りだしたとされる。

〔出典・参考図書〕

クリストファロ・アルメーロ『寓話セレンディッポの三人の王子』監訳:徳橋曜、角川学芸出版、2007年、(図7)。

澤泉重一「『セレンディピティ』誕生とその後の展開」同上書、245-259頁。

*14 第二次世界大戦後の冷戦時代に、アメリカが対潜水艦兵器の開発に力を入れていた際、潜水艦が発する機関音を探知しようとして、たまたまイルカの交信音を探知したことからイルカの研究が始まったというエピソードを引き合いに、故・外山滋比古氏が「セレンディピティ」について今から約40年前にすでに紹介している。

〔出典・参考図書〕 外山滋比古「セレンディピティ」『思考の整理学』筑摩書房、1983年、58-63頁、(図8、ちくま文庫版〔1986年〕では66-71頁)。

*15 同じく『思考の整理学』の中でこの諺に言及されている。出典:前掲書、31頁(文庫版38頁)。

☆地球のことば(31):「私が見たのは無意味な死だった。」

私にとって、死とは・・・決して、特攻隊員の死のように、たとえば「散華」という名で呼ばれるような美しいものでも立派なものでもなかった。

また、彼らの死のように「公状況」にとって有意義な死でもなかった。

私が見たのは無意味な死だった。

その「公状況」のためには何の役にも立っていない、ただもう死にたくない死にたくないと逃げまわっているうちに黒焦げになってしまった、いわば、虫けらどもの死であった。

その虫けらどもは武器をもっていなかった。

小田 実(おだ・まこと 作家・市民運動家 1932-2007)

出典:小田実 「『難死』の思想」『戦後を拓く思想』講談社、1965年、11頁。初出は雑誌『展望』筑摩書房、1965年1月号。(文庫版:『「難死」思想』岩波書店・同時代ライブラリー、1991年、5-6頁。『「難死」の思想』岩波現代文庫、2008年、4頁。)

<コメント>

連日連夜、ウクライナ情勢が伝えられている。現地から伝えられる映像の中で、最前線で戦う兵士の姿はきわめて限定的である。砲弾飛び交う最前線に報道カメラは設置されていないからである。代わりにそこに映し出されるのは、まさに焼け野原となった街並みや廃墟と化した建築物であり、傷ついた子どもたちや泣き叫ぶ母親たちであり、黒い遺体袋であり、道路に放置され、画面ではモザイク処理された遺体である。こうした映像は戦争の一部を切り取ったものではある。しかし、そこには戦争の真実や真相が映し出されることがある。同時に、撮影を許可する側や映像を提供する側の意図や思惑が隠れていることにも留意する必要があるが、ここではそれらを問わない。

こうした映像に接していると、小田実の「難死」という言葉が思い出される。これは小田自身による造語であるが、小田が見た「死」とは、上記の引用の通り、「美しいものでも立派なもの」ではなく、「公状況」にとって「有意義なもの」でもなく、「虫けらどもの死」であるという。小田にそうまで言わしめているものは、かれ個人の実際の戦争体験である。太平洋戦争「敗戦」前日の8月14日、当時中学1年の多感な小田少年は、大空襲に見舞われた大阪で、抵抗するための武器を持たず、逃げ惑ううちに黒焦げになっていく無数の市井の人々の死に直面したのである。

編集者であり、著述家でもある松岡正剛は、小田の「難死」には3つの意味があると解説している。すなわち、「難死」とは、「第1に、そこにあまりに悲惨な死に方があるということ。第2には、その死がまったくの無意味な死であること、そして第3にその死は一方的な殺戮によって突然にもたらされたということ」である*1。

その悲惨で無意味で一方的な「難死」に、ウクライナの多くの名もない人たちが追いやられている。いや、ウクライナの人たちだけでないだろう。軍事演習に行くと聞かされ、軍人としての十分な訓練も受けないまま最前線に送り込まれたというロシア軍の若者にも多数の犠牲者が出ているとすれば、かれらの死もまた「難死」と呼んでよいだろう。

小田は評論「『難死』の思想」の中で、「公状況」と「私状況」との関係や相克を論点として提示している。「公状況」とは「公の大義名分」のことである。日本の戦前戦中の状況に照らせば、それは「天皇陛下のために」であり、「大東亜共栄圏の理想」であった。そして、「私状況」とは個人的な「私の事情」であると小田は説明する*2。

この「公状況」のために「天皇陛下万歳!」を叫んで「散華(さんげ)」したという若き日本兵は「英霊」となった。しかし、かれらの多くの「私状況」と言えば、突然の召集を受け、ある日を境に軍人となり、十分な訓練も受けないまま、不本意でなければ無念にも命を落としたのではなかったのか。そうであれば、かれらの死もまた同時に「難死」だったはずである。要するに、「散華」と「難死」は、紙一重でなければ、表裏一体なのである。

「散華」と「難死」は太平洋戦争だけに限った話ではない。あらゆる戦争や内戦には「散華」と「難死」が執拗について回る。戦争とは「公状況」の実現のためであれば、「私状況」には一切お構いなく、「散華」を称揚し、あるいは強要して、無数の「難死」を生み出すものなのである。

ウクライナとロシアの人々に、そして、世界各地で戦禍に苦しむ人々に、一日も早く「平和」で「自由」な日常が訪れることを願わずにはいられない*3。

*1 松岡正剛「小田実:被災の思想・難死の思想」『松岡正剛の千夜千冊』1432夜、2011年。https://1000ya.isis.ne.jp/1432.html(最終閲覧日:2022年3月14日)。

*2 小田実『「難死」の思想』岩波書店、1991年、4頁。

*3 世界中の報道機関がウクライナ情勢を伝え、私たちの耳目や支援がウクライナに向けられている。しかし、世界各地にはウクライナと同じような紛争状態にある国や地域がある。英国のシンクタンクである国際戦略研究所(IISS)が毎年公表している『武力紛争調査報告書(The Armed Conflict Survey)』の2021年版では、パレスチナやアフガニスタンをはじめ、イエメン、シリア、コンゴ、ソマリア、中央サヘル地域など、武力紛争が深刻な34の国や地域が取りあげられている。しかし、これらの国々で今、何が起きているか、日本の報道機関が番組や紙面で取りあげる機会は散発的であり、取りあげられたとしてもその扱いは極小である。したがって、こうした世界の紛争地の現状をよく知る日本人も残念ながら僅少である。

〔4月10日追記:アラビア半島南端に位置するイエメンでは、今年のラマダン(断食月)の開始(4月2日夜)から停戦が発効した。しかし、「イエメンでは内戦により直接・間接的に数十万人が死亡し、数百万人が難民・避難民となっており、国連は世界最悪の人道危機に直面していると指摘している。これまでの停戦は長続きせず、2016年4月の全国的な停戦も合意から間もなく破棄された」という。なぜウクライナは取りあげられ、イエメンは取りあげられないのか?そこには露骨でなければ透明な「報道の格差」がある。出典:AFPBB News「イエメン内戦、2か月間の停戦発効」2022年4月3日。朝日新聞デジタル「イエメン内戦、2カ月停戦へ」2022年4月3日。〕

(2022年3月18日)